Introduktion Reisebericht :Jacobus: Roskam

Ich habe die Reiselust meines Vaters geerbt, und er hat sie von seinem Vater, meinem Großvater :Jacobus: Roskam, geerbt. Diese Reiselust und die Haltung „Wir erleben, was uns begegnen wird“ habe ich in diesem Leben mitbekommen, und sie hat sich als von unschätzbarem Wert für unsere Akaija-Reisen rund um die Welt erwiesen.

Unten kannst du die Geschichte lesen, die mein Großvater :Jacobus: Roskam schrieb, als er auf einem der letzten Segelschiffe der niederländischen Marine anheuerte. Diese Reise führte ihn nach Atjeh auf Sumatra. Ich habe beschlossen, seine Geschichte hier aus verschiedenen Gründen mit aufzunehmen.

1. Es ist eine fesselnde und zugleich prägende Geschichte aus seiner Zeit bei der niederländischen Marine.

2. Sie ist, wie mein eigenes Buch, ehrlich und wahrheitsgetreu. Er hat seine eigene Rolle nicht beschönigt. Er wollte dies für die Nachwelt erzählen damit soetwas nicht nochmals geschieht.

3. Sie erzählt ein wichtiges und oft verschwiegenes Stück Seefahrtsgeschichte der niederländischen Marine, einen historischen Augenzeugenbericht von „unseren“ Aktionen im Fernen Osten.

4. Seine philosophischen Gedanken über das Universum und das Nachdenken über „Gott“, während er im Ausguck des Segelschiffs zu den Sternen blickt, habe ich vielleicht von ihm in den Genen mitbekommen.

Hier folgt sein Bericht im Alt-Niederländischen, den ich dir nicht vorenthalten möchte. Ich vermute, dass dies besonders seine Absicht war. Wir sind beide Schriftsteller dessen, was wir erleben und beobachten.

Vorläufig mit Rechtschreibfehlern.

Lebensbericht :Jacobus: Roskam

Lebensbericht Jacobus Roskam Teil I

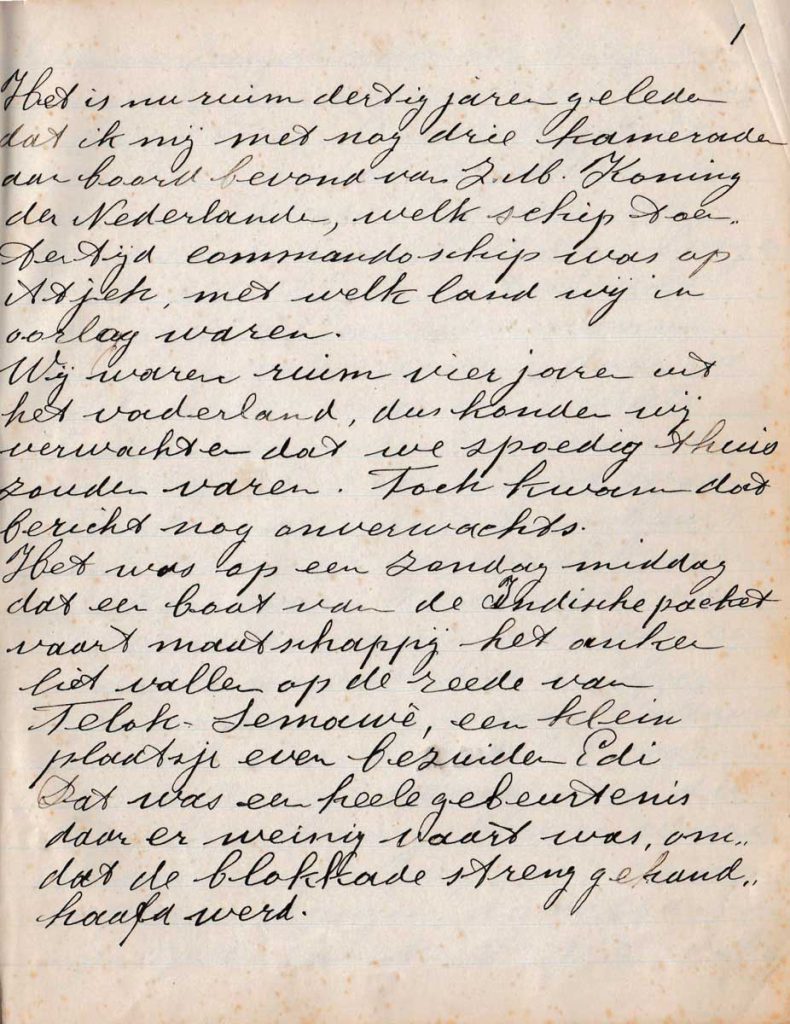

Es ist nun mehr als 30 Jahre her, dass ich mich mit noch drei Kameraden, mit denen ich gleichzeitig aus Holland gegangen war, an Bord von S. M. König der Niederlande befand, welches Schiff damals das Kommandoschiff in Atjeh war, mit welchem Land wir im Krieg waren.

Wir waren über vier Jahre aus dem Vaterland, also konnten wir erwarten, dass wir bald nach Hause segeln würden. Doch diese Nachricht kam noch unerwartet. Es war an einem Sonntagnachmittag, als ein Boot der Indischen Paketfahrtgesellschaft vor Anker ging auf der Reede von Telok-Semawe, einem kleinen Ort etwas südlich von Edi.

Das war dann ein großes Ereignis, da wenig Verkehr war, weil die Blockade streng aufrechterhalten wurde, man manchmal vierzehn Tage nichts von der Außenwelt hörte, weil Atjeh ganz von uns blockiert war, also fast kein privater Dampferverkehr stattfand.

Jeder sehnte sich nach einem Brief. Nun, es gab einen Brief für mich und auch für meine Kameraden, nämlich einen Dienstbrief. Wir wurden sofort befohlen, unsere Koje und unseren Sack aufzusuchen und mit dem Beiboot zur Paketboot zu gehen. Wir waren froh, und doch war da etwas, das unsere Freude trübte, und zwar, dass wir von allen Abschied nehmen mussten, denn viel Freud und Leid hatten wir zusammen geteilt dort in Atjeh.

Manche hätten gerne mit uns getauscht, besonders diejenigen, die verheiratet waren, beneideten uns, aber ihre Zeit würde auch einmal kommen. Die Kameraden ruderten uns zum Boot und riefen uns noch ein Lebewohl zu, und wir dampften weg nach Batavia. Wie ich bereits gesagt habe, waren wir zu vier Kameraden, die lange zusammengeblieben waren.

Nr. 1 war der alte Jaap, ein sparsamer, sehr vorsichtiger Junge, der immer für seine alte Mutter sorgte, die Witwe war. Er war ein runder Zeeuw (aus Zeeland). Dann Tinus, auch ein guter, großzügiger Kerl. Dann Boetje, ein fröhlicher Bursche, sehr oberflächlich, konnte lachen und weinen gleichermaßen, liebte gutes Essen, war aber kein Seemann, und dann ich, ein friesischer Insulaner.

Nach etwa sechs Tagen kamen wir in Batavia an und wurden von einem Beiboot der Hr. Ms. van Galen abgeholt, einem großen Fregatt (Segelschiff mit Hilfsdampfmaschine). Was für ein Wiedersehen das war, all die alten Kameraden, mit denen wir gleich aus Holland gegangen waren und die jetzt wie ein Schwarm Zugvögel hier gelandet waren, um gemeinsam den großen Zug zu beginnen.

Es kamen welche aus Atjeh, aus Makassar, aus Ambon, aus Nieuw Guinea, von den Großen und Kleinen Molukken, aus Soerabaia und noch einige aus Soekaboemi und Sindanglae.

Zum langen Reden war keine Zeit, denn es gab genug Arbeit, denn in etwa vier Tagen mussten wir segelklar sein, um nach Hause zu fahren um das Südliche, d.h. unterhalb des Kaps der Guten Hoffnung herum, also eine ordentliche Reise für jemanden, der nach Hause geht und vier bis fünf Jahre weg gewesen ist. Damals berechnet auf 80 bis 90 Seetage. Es gab noch viel zu tun, Takelage überprüfen, Segel in Ordnung bringen, Kohlen laden, Lebensmittel aufnehmen, mindestens für 6 Monate.

Abends gingen wir noch einmal zum letzten Mal an Land, um Einkäufe zu machen, wie Seife, Tabak, Zigarren, Garn und Band und andere Kleinigkeiten, die ein Matrose braucht. Es war Samstag, als wir segelklar waren und die Abfahrtsflagge am Fockmast wehte. Um zehn Uhr waren alle Formalitäten, die mit so einer Abfahrt verbunden sind, erledigt. Mit den Batterien wurde Salut geschossen, die Ketten der Bojen losgemacht und langsam dampften wir in das Java-Meer ein, Kurs setzend auf die Straße von Sunda.

Sonntagnachmittag verließen wir die Straße von Sunda und fuhren in den Indischen Ozean. Langsam entfernten wir uns vom Land und unwillkürlich überkam uns etwas Wehmütiges, als wir Indien verließen, denkend an diejenigen, die zurückgeblieben waren und an jene, die dort an Krankheiten gestorben waren oder im Krieg gefallen.

Aber vor allem dachten meine Kameraden und ich an die Küste von Atjeh, wo wir so manche Nacht Brandwache gehalten hatten und nachts mit unseren Kameraden an einer Dose heißen Kaffees gesessen hatten, um besser wach bleiben zu können.

Und dann dieses alte Barkas 6, was für ein schönes kleines Heim hatten wir dort. An der gesamten Küste von Atjeh kannten sie die Besatzung des Barkas 6, genannt die Goldene Pflug. Wir waren in diesem großen Dampfsloop aufeinander angewiesen, denn nirgendwo wurden wir an Bord gelassen, aus dem einfachen Grund, dass wir immer Hunger hatten. Wir bekamen damals nicht viel Besonderes.

Der alte Jaap und Tinus waren mit mir 14 Monate auf der 6 gefahren. Starke Kerle mit goldenen Herzen, auf die man sich verlassen konnte. Glaubt nicht, dass einer etwas für sich behalten würde, das letzte kleine bisschen Tabak teilten wir brüderlich, und das ist das Höchste an Bord, wenn alles aufgebraucht ist. Jungs, wenn wir noch an die Hühner des Kommandanten dachten, was für eine Überlegung und Beratung es uns gekostet hat, seine Hühner zu verzehren und doch ein reines Gewissen zu bewahren. Ich werde es euch einmal erzählen.

Unser Kommandant hatte 10 große Hühner aus Holland bekommen, was für riesige Tiere. Als wir diese ‚Krähen‘ gesehen hatten, sagte Jaap: Wenn der Alte hier in diesem heißen Klima eines davon isst, wird er bestimmt krank, und das würde dem Dienst sehr schaden, und es ist nicht im Interesse unseres Landes, denn dann müssen sie wieder innerhalb der Zeit einen anderen Stationskommandanten schicken, und das kostet eine Menge Geld, und der andere muss dann auch schneller von seiner Frau und seinen Kindern weg.

Nun, sagte Tinus, das darf nicht sein, wenn er nicht klüger ist, dann müssen wir es sein. Ich sage, wir sind uns einig, dass so ein Huhn zu groß für ihn ist, also müssen sie kleiner werden.

Sie schauten mich an, als ob sie dachten, er ist verrückt, bis Jaap sagte: Wolltest du sie neu ausbrüten und kleinere bekommen?

Ich sage, Jaap, du bringst mich mit deinen letzten Worten auf eine gute Idee. Heute Abend kommt die Raion Hokketon (es war ein berüchtigtes Schmugglerschiff) und wir kaufen ein Körbchen mit Hühnern vom Steuermann für einen Riks! Dieser Kerl hat uns das letzte Mal betrogen, also sorgst du dafür, dass wir kleine Kartoffeln in den Sloop bekommen und etwas Zwiebeln.

Gesagt, getan. Es war ungefähr 7 Uhr, da kam das Boot an, wir mussten sofort mit der Barkas 6 zu ihm hin, um zu untersuchen, ob sie auch Schmuggelware dabei hatten. Der Offizier ging mit ein paar Mann an Bord, und ich ging hinten nach, um Handel zu treiben. Nun, es lief gut, 13 Hühner für einen Riksdaler, 2 Päckchen Tabak und eine Strähne Affenhaare als Zugabe. Jaap hatte für Kartoffeln und Zwiebeln gesorgt. Bei den Zwiebeln hatte er sich geirrt, denn später stellte sich heraus, dass es „ikan kreng“ war, so dass wir fest der Meinung waren, dass Jaap nichts mehr riechen konnte.

Die Hühner verstauten wir in der Kohlenkiste. An Bord angekommen, gaben wir die Post ab, und Jaap sagte, dass für jeden wohl ein Brief dabei sein könnte, so viele waren es, dass alle Leute nach hinten liefen, um zu hören, ob auch etwas für sie dabei war.

Tinus hatte den Korb mit den Hühnern an Bord gebracht und war schnell nach vorne gegangen, um zu tauschen, während wir die Barkas nach vorne holten und die größeren Hühner in Empfang nahmen. Diese wurden sofort am krähen gehindert und in einer großen Blechdose verstaut und so unter dem Sloop aufgehängt, wo niemand sie suchen würde.

Während wir uns nach hinten fallen ließen, sah der Heizer in der Kabine des Doktors eine Flasche Cognac stehen, die er so durch das Bullauge greifen konnte und auch tat, denn Cognac ist für einen Schiffsarzt bestimmt nicht gut, denn dann gibt er jedem Kranken nur Wundermittel, egal was dem Kranken fehlt, so taten wir wieder eine gute Tat.

Um 8 Uhr bekamen wir den Befehl zu fahren und um 5 Uhr morgens zurückzukommen. Also die ganze Nacht entlang der feindlichen Küste zu fahren und außerdem auf alles zu achten, was vom Meer kam, und anzuhalten. Als wir gut und gern weg waren, begannen die Kameraden für den Topf zu sorgen, und zwar so, dass um 11 Uhr alles fertig war. Unser Offizier sagte schon, dass er schnell merken konnte, dass das Boot da gewesen war, jetzt bekam er auch seinen Anteil.

Er bekam eine leckere Dose Suppe mit einem halben Löffel, ganze hatten wir nicht, und dazu ein paar Hühnerbeine, nicht die größten, weil sonst sein Magen durcheinander geraten würde. Er ließ uns aus seiner Feldflasche probieren, und wir bewirteten ihn nicht, sondern uns selbst, denn man muss immer ein bisschen aufpassen, sagte der alte Jaap. Wenn es hart auf hart kommt, beißen sie sich nicht, war sein Sprichwort. Was haben wir in jener Nacht geschlemmt, sogar der größte Feinschmecker sagte, dass es köstlich gewesen sei, und der Offizier war auch mehr als zufrieden. Um vier Uhr machten wir uns bereit, wieder an Bord zu gehen.

Aber als wir unseren Anker lichteten (wir lagen hinter einem weit ins Meer ragenden Felsen), sah unser Offizier ein Licht im Meer. Nun blieben wir liegen und warteten ab, und ja, es kam näher und näher, bis wir auch vom Land ein Licht sahen, das sich bewegte. Es war so gegen 5 Uhr, als wir ein großes Atjehisches Prow aus der Dunkelheit auftauchen sahen. Wir dampften langsam aus unserem Versteck. 12 Mann hatten ihr geladenes Gewehr bereit, nur der Offizier und ich waren mit Klewang und Revolver bewaffnet.

Ich stand hinter der Revolverkanone. Als sie uns entdeckten, wollten sie rechts umkehren, aber es war zu spät, der Offizier befahl, das Segel zu streichen, und um dem Kommando Nachdruck zu verleihen, jagte ich eine 3,7-cm-Granate durch das Segel. Aber auch an Land saßen sie nicht still, es regnete Kugeln auf unseren armen Barkas, das Zelt war durchlöchert, und wir lugten hinter den Panzerplatten hervor wie eine Bäuerin hinter ihrem Untervorhang, die einen Bekannten mit neuem Hut vorbeigehen sieht.

Während wir weiter dampften, näherten wir uns dem Prow und befahlen ihnen, ein Tau auszuwerfen, was widerwillig getan wurde. Wir nahmen das Tau auf und schleiften den Prow mit uns und dampften weiter aufs Meer hinaus, und als wir weit genug vom Land entfernt waren, ging es nordwärts zurück an Bord. Unser Barkas lief von sich aus schon nicht schnell, aber mit dem Prow am Schlepp war es wie eine Bremse auf einem Ölfass.

Es war ungefähr halb zehn, als wir an Bord kamen. Aber was war das, an Bord machten sie keine Aufregung daraus, dass wir unsere Beute direkt am Schiff vor Anker brachten. Nur wurde uns mitgeteilt, dass wir im Barkas bleiben mussten, bis dieser gründlich untersucht war. Nun begannen wir Verdacht zu schöpfen, und bald hörten wir, was am Morgen vorgefallen war.

Es war Sonntagmorgen, und der Kommandant hatte wie gewohnt eine Inspektion gemacht und war sehr zufrieden, dass alles so bis ins Detail in Ordnung war. Nun musste er nur noch das Vorschiff inspizieren, also stieg er mit verschiedenen Offizieren und dem Steuermann und Bootsmann nach vorne, während er allen erzählte, dass er so riesige Hühner hatte und dass die Offiziere sich auch ein Huhn für den Tisch aussuchen durften (sprich ein Huhn für 12 Offiziere und Adelborsten). Aber als sie zum Hühnerstall kamen, sah er 10 kleinere Hühner, das verstand er nicht. Der javanische Aufpasser wurde gerufen, und der dachte, der Teufel sei im Spiel, denn am Vorabend um 7 Uhr waren sie noch alle groß. Der Alte hatte die Ziegenperücke auf, und das Schlimmste war, dass niemand das Rätsel lösen konnte, nur die Besatzung sagte, dass sie durch die Hitze geschrumpft seien, denn jeder Matrose an Bord dieses Schiffes wurde immer magerer.

Und ich hatte nicht viel über die Zukunft zu sprechen, da ich nicht anders war als einige Schulkameraden, die mich auch wohl vergessen hätten. So saßen wir nur zu plaudern, und sofort begann die Wache. Um 11 Uhr musste ich am Steuer ablösen, rückwärts, also das große Segelruder, das Dampfsteuerrad steht auf der Kommandobrücke und wird von einem Mann bedient, und das Segelsteuerrad steht hinten am Aufbau und wird von 4 Mann bedient und manchmal bei schwerem Wetter mit noch 4 Mann mehr.

Ich übernahm das Steuer und erhielt den Kurs und einige weitere Angaben, wie das Schiff steuert, der Wind ist so, pass darauf auf, usw. So ein Schiff ist manchmal wie eine junge Dame und hat oft Launen. Wie prächtig lag das Schiff jetzt mit all den vollen Segeln und es steuerte so fest, alle Viertelstunde ein Speichenloch war genug. Unwillkürlich schweiften meine Gedanken ab, und ich dachte an all die anderen Seeleute, die hier auch gestanden hatten auf demselben Meer und unter denselben Sternen, hunderte Jahre zuvor auf viel minderwertigeren Schiffen als diesem und manchmal ohne Trinkwasser an Bord und schlechtes Essen und viel weniger gute Instrumente. Was ist da nicht alles gelitten worden, wir können ihnen nicht genug Ehre für ihren Mut erweisen.

Die meisten von ihnen wussten nicht, an welchem Fleck der Erdoberfläche sie waren, genauso wenig wie es jetzt noch viele unter uns gibt, die auch kein Verständnis davon hatten und sich auch nicht die geringste Mühe dafür machten. Es hing zwar eine Karte für die Schiffsleute, und dort wurde jeden Tag die zurückgelegte Entfernung angegeben, aber meistens rechneten sie es nach, indem sie sagten: Wir sind noch so viele Stangen von der Kapspitze entfernt und so viele noch von Holland, und das war’s. Es war still auf Deck, die Schiffsleute hatten aufgehört zu singen, und jetzt hörte man nichts anderes als die Pfeife des Bootsmanns, der den Ausguck auf der Rah und vorne am Holz anrief, der dann in langen Wellen das Wachwort sang, das war der Beweis, dass er nicht schlief.

Wenn es dann Viertel vor zwölf war, gingen einige Jungen nach unten mit eisernen Stangen, holten diese Stangen, die von oben nach unten über die eisernen Tritte der Treppe gezogen wurden, was einen ohrenbetäubenden Lärm machte, und begannen dann zu singen:

Aufstehen, Aufstehen mit Verlangen

Will der Mann am Steuer ablösen

Lass den Ausguck nicht länger stehen

Aufstehen, Aufstehen in Gottes Namen

Und dann mit langen Ziehungen

Es ist au-u-u-fstehen, es ist au-u-fstehen

Es ist au-u-u-u-fstehen für Backbordviertel.

Innerhalb von 7 Minuten sind die Kojen verzurrt und jeder angekleidet und Appell gehalten, und dann geht das Steuerbordviertel zur Koje bis Viertel vor vier, und so geht die Wache abwechselnd. In der ersten Wache hatte ich Nr. 4, also die nächste Wache an der Tagwache Nr. 1, so wechseln die Nummern sofort.

Um 5 Uhr morgens beginnt die Tagwache das Schiff sauber zu machen, und um 6.30 Uhr kommt alles aus der Koje. Dann ist Essen bis 7 Uhr und das Schiff wird weiter gereinigt. Um 9 Uhr werden die verschiedenen Arbeiten zugewiesen. Die Kranken gehen zum Doktor, der im Allgemeinen wenige Kunden hat. Die Bestraften gehen nach hinten, auch das ist auf einer Heimreise selten. Die Matrosen überprüfen das Tauwerk, sorgen dafür, dass die Beiboote in gutem Zustand bleiben, und die Kanoniere kümmern sich um die Batterien. Die Marinesoldaten um die Gewehre. Der Schuhmacher, Schneider, Zimmermann und Barbier tun ihre Arbeit, kurz gesagt, so ein Schiff ist wie ein kleines Dorf, jeder tut seine Arbeit, die ihm aufgetragen ist. Montags und donnerstags wird die Wäsche gewaschen, und donnerstagnachmittags werden Flicken genäht, das heißt, jeder holt seine Sachen, die kaputt sind, und macht sie wieder in Ordnung. Strümpfe stopfen ist nicht nötig, da jeder meist barfuß herumläuft.

So geht die Reise weiter ohne viel Abwechslung, dann läuft das Schiff wieder etwas schneller, dann etwas langsamer, und der Wind weht immer aus derselben Richtung. Wir haben schönes Wetter, nur gegen Abend kommt manchmal eine schwere schwarze Wolkenbank am südlichen Horizont auf, und dann wundert es mich nicht, dass früher die Seeleute dachten, dort sei das Ende der Welt, und wenn sie dort ankamen, würden sie mit Schiff und allem von unserer Erde stürzen.

Wir näherten uns nun schon recht gut der Südspitze Afrikas und sahen auch an einem bestimmten Tag das hohe Gebirge in Sicht, das war eine Freude. Auch sahen wir ab und zu ein Schiff, wenn auch manchmal weit entfernt. Endlich segelten wir an einem Donnerstag in Simonstown ein.

Eine große Bucht, ganz eingeschlossen von hohen Felsen. Was war das in den folgenden Tagen ein Genuss, wieder einmal ein Stück Fleisch zu bekommen und Gemüse und Obst und einmal an Land gehen zu können und ein leckeres Glas Kapwein zu trinken.

In den zehn Tagen, die wir hier lagen, wurde das Schiff und das Takelwerk mit Segeln gründlich in Ordnung gebracht und was erneuert werden musste, wurde erneuert. Wir nahmen Trinkwasser auf, Steinkohle so viel wir laden konnten, und Proviant. Auch bekamen wir 10 Kap-Ochsen an Bord, was wir später mit diesen armen Tieren zu tun hatten, als wir schlechtes Wetter bekamen. Die Reise nach Holland würden wir in einem Stück machen, und dieses Stück ist noch etwas länger als das, was wir hinter uns hatten. Es war Samstagnachmittag, als die Abfahrtsflagge oben gesetzt wurde. Alles wurde gut verzurrt, da draußen vor der Bucht schon eine kräftige Brise stand.

Die Fallwinde schlugen über die Berge schon in die Bucht. Je später es wurde, desto mehr frischte der Wind auf, aber er wehte aus einer günstigen Richtung für uns. Aber das nahm nicht weg, dass wir alles dicht schälten und über alle Lukendeckel feste Segel anbrachten. Die Sturmsegel wurden gesetzt und die Rahsegel dicht gerefft, nur das Großmastsegel auf einem Reff weniger. Wir lagen dort auch mit einem englischen Kriegsschiff, das unserem gleich war und auch um 4 Uhr ablegen sollte. Draußen vor der Bucht, also am Kapriff, war das Meer weiß vom Schaum, aber der Wind blieb günstig.

Gegen vier Uhr kam der Alte an Deck und musterte alles. Wie neugierig waren wir, was er tun würde, liegen bleiben oder das Seegebiet verlassen. Da zeigte der Engländer das Signal, dass er nicht ausläuft, weil es draußen stürmt. Alle Augen waren auf unseren alten Kommandanten gerichtet, bis das Kommando ertönte: Steuermann ans Steuer, bereit beim Sturmfock und Sturmsegel. Ich eilte zum Steuer, weil ich fester Steuermann war. Dann ertönte: Leinen los, und los ging es. Wir fuhren am Engländer vorbei.

Alle Augen unseres Volkes sagten: Ja, großer Engländer, klein sind wir, aber nicht ängstlich vor dem Sturm. Ein donnerndes Hurra ging vom Engländer auf, und wir erwiderten es. Langsam ging es voran, und als wir mehr aus der Luvseite kamen, immer schneller. Ich sah vor mir das schäumende und hohe Meer, und diese liefen gegen die Felsen an beiden Seiten von uns. Wir begannen immer schneller zu laufen, und das Schiff begann Schlagseite nach Steuerbord zu legen. Dort gingen wir um den äußersten Felsen herum und waren auf voller See. Ich hatte noch einen Mann am Steuer dazugeholt, denn die Wassermassen, die herankamen, waren die Mühe wert.

Nun waren wir wieder in unserem Element und liefen, was das Schiff tat, vierzehn Meilen. So waren wir bald weit weg, aber das Wetter wurde nicht besser. Um halb sechs wurde ich abgelöst und ging essen. Nachdem ich gegessen hatte, machte ich die Runde oben durch das Takelwerk, um zu sehen, ob alles in Ordnung war. Alter Jaap tat es auf der anderen Seite des großen Mastes.

Nun zeigte sich das Meer von der anderen Seite, es war alles Schaum, und darauf tanzten wir wie eine Streichholzschachtel. Um halb acht war es stockdunkel, und von Zeit zu Zeit kam der Mond hinter den dunklen Wolken hervor. Um 8 Uhr ging das Steuerbordviertel zur Koje. Herrlich, dann zur Koje zu gehen, man schaukelt zwar mit der Hängematte, aber das merkt man kaum, denn an Schlaf mangelt es nicht nach schwerer Arbeit. Jaap sagt zu mir: „Es wird mir nichts entgehen, es sei denn, wir müssen heute Nacht noch raus.“ Nun sage ich, wenn es dann nur auf der Hundewache ist, dann stimmt es. Wir schliefen sofort ein. Es war so gegen halb zwölf, als wir mit Gewalt geweckt wurden mit den Worten: Von allem Leben an Deck.

Sofort springen wir aus unseren Kojen, Arbeitsanzug und Jacke an, Mütze auf, Sturmriemen um und das Messer zwischen dem Gürtel der Hose. Wir spürten schon, als wir an Deck kamen, dass es nicht gut war. Jemand, der so etwas nie gesehen hat, kann sich keine Vorstellung davon machen. Ein wütendes Meer mit turmhohen Wellen und dann pechschwarze Wolken, aus denen grelle Blitze zucken, während das Donnern noch von der Sturmgewalt übertönt wird.

Dann mit dem Schiff auf einer hohen Welle und im nächsten Augenblick wieder in die Tiefe geschleudert, zwischen hohen Wellen, und es ist, als ob man verschlungen werden würde. Und auf diesem Schauspiel von Zeit zu Zeit das Mondlicht. Wie majestätisch, aber zugleich furchtbar. Wir haben nicht viel Zeit, an diese Dinge zu denken, und gehen zu unserem Mast, denn der Kapitän ist dort und ruft uns zu, dass das Großmastsegel dicht gerefft werden muss und dass wir wenden, das heißt, vor Wind und See weglaufen, weil wir bei Wind nicht halten können. Ich werde ans Steuer geschickt, um zu übernehmen, und Jaap wird mit Tinus nach oben gehen. Ich sage noch zu Tinus: Schau auf Jaap, denn er ist so still, das war ich von ihm nicht gewohnt, wenn gefährliche Arbeit zu tun war.

Der Kapitän sagt noch: „Nur erfahrene Matrosen nach oben, der Rest an die Gurte“, und er selbst postiert sich am Mast, damit kein falsches Tau gegriffen wird, denn es ist so dunkel und es hängt so viel davon ab, wenn ein falsches Tau losgemacht wird. Als das Volk oben war, ertönte das Kommando: langsam aufloosen, das heißt, um den Wind aus den Segeln zu bekommen, damit die Matrosen das Segel packen und ganz dicht reffen können.

Langsam, ganz vorsichtig steuere ich das Schiff gegen den Wind, dann plötzlich wieder abfallen, wegen einer schweren See, die heranrollt, und noch einmal versucht und noch einmal. Oben auf der Rah kämpfen 30 starke Männer mit dem Segel, um es um 15 bis 20 Quadratmeter zu verkleinern. Unten vergeht die Zeit eine Ewigkeit, denn jeder weiß, welchen Gefahren sie dort oben ausgesetzt sind, ein Fehlgriff, ein Seil, das reißt, ach so viele Kleinigkeiten, und es ist geschehen, sei es in der kochenden See oder zerschmettert auf dem Deck zu fallen. Der Sturmwind heult, der Donner grollt und dann einen Augenblick Stille, und wieder mit neuer Kraft heult der Wind durch das Takelwerk.

Was ist das, ein Schrei, ganz schwach, dann ein schwerer Schlag auf das Deck, wo ist es, es ist so dunkel. Ja, einige Männer eilen herbei und nehmen einen Körper auf, sie spüren das warme Blut über ihre bloßen Brust fließen. Wer ist es, niemand weiß es, es ist so dunkel. Langsam, vorsichtig, sich mühsam aufrecht haltend, bringen sie ihn zur Krankenstation. Sie sind da, jetzt sehen sie, wer es ist, und niemand wagt den Namen zu nennen. Oh, er ist mit dem Kopf auf den Luftschacht gekommen und wurde zerquetscht. Und nach und nach wird bekannt, wer es ist, und jeder ist ganz still, denn es ist unser treuer Jaap, der aufmerksamste von uns allen, der Pfleger seiner alten Mutter.

Die Arbeit oben ist fertig, die Männer kommen herunter und sie wissen es noch nicht, dass unser braver Kamerad tot ist, und stehen ganz benommen da, als sie es hören. (Später stellte sich heraus, dass er einen Schlag von einer Rolle bekommen hatte und bewusstlos heruntergefallen war). Langsam wird das Schiff vor den Wind gebracht und fährt mit ganz wenig Segel wie ein Rasender davon, als wolle es den Ort fliehen, wo der Sturm ein Opfer gefordert hat. Gegen Morgen legt sich der Sturm, und als die Sonne über dem Horizont erscheint, ist es schönes Wetter, aber mit noch hohler See. Die Vaterlandsflagge weht auf Halbmast.

Es ist still an Bord, es ist, als sei der Saft aus den Leuten heraus, und es ist immer wieder Jaap, über den sie sprechen. Er liegt noch in der Krankenstation und ist nicht mehr erkennbar. Der Arzt hat angeordnet, dass er eingenäht werden muss, und morgen wird die Beerdigung stattfinden.

Am nächsten Morgen ist schönes Wetter, und die ganze Besatzung kleidet sich in große Uniform. Um zehn Uhr versammelt sich die ganze Besatzung hinter dem großen Mast, das Schiff liegt still und regungslos. Der Kommandant hält eine Ansprache, und man sieht, dass es ihn genauso sehr berührt wie uns. Nun nehmen wir, seine engsten Freunde, die Bahre auf, auf der unser Kamerad liegt. Die Besatzung stellt sich entlang der Reling auf, und wir tragen ihn, mit Trommler und Pfeifer vorneweg, die den Totengräber-Marsch rund ums Schiff spielen.

Bei der Steuerbord-Gangway halten wir an. Das Ehrensalut wird gebracht, und nun tritt der Kapitän nach vorne. Ein Matrose nimmt die Mütze und Medaillen ab und holt die Flagge ein. Die Männer schämen sich nicht ihrer Tränen, die über ihre wettergegerbten Gesichter laufen. Der Kapitän zählt eins… zwei, die Bahre geht schräg ins Wasser, und dann ertönt das …drei… in Gottes Namen… und unser treuer Freund gleitet hinab in die unermessliche Tiefe des südlichen Teils des Atlantischen Ozeans.

Arme Mutter, du wirst deinen braven Jungen hier nie wiedersehen. Noch einen Augenblick ist es still, dann ertönt das Kommando „Volle Fahrt voraus“. Die Flagge wird aufgezogen, und das Schiff setzt seine Reise fort, in die Heimat, mit einem Mann weniger an Bord, und sein Platz bleibt leer, und niemand nimmt ihn ein als Zeichen der Hochachtung und Zuneigung für einen treuen Freund und Kameraden.

Wir bekamen nun wieder sehr schönes Wetter mit einer kräftigen Brise, die die Segel füllte. Das Schiff lief eine ordentliche Fahrt. Als wir auf unsere Karte schauten, stellte sich heraus, dass der Sturm uns ein ganzes Stück vom Kurs abgebracht hatte. Die Ochsen hatten auch sehr gelitten und mussten bald geschlachtet werden, mit der Folge, dass wir jeden Tag Suppe mit viel Fleisch aßen, was zuletzt auch langweilig wurde.

Nach ein paar Tagen war die Versteigerung (d.h. Verkauf der Güter unseres Kameraden). Alles lag auf einem Stück Segeltuch ausgebreitet, und jeder wollte etwas davon haben. Und wenn jemand etwas gekauft hatte, warf er es wieder zurück, damit es erneut verkauft werden konnte, denn jeder wusste, dass das Geld für Jaaps alte Mutter war.

So brachte eine Kiste Zigarren mit 100 Stück 100 Gulden ein. Denn jeder kaufte eine für 1 Gulden. Ich hatte das Glück, Besitzer seines Messers und der Scheide zu werden. Aber schließlich machte der Kommandant doch Schluss, denn die Leute wollten alles geben, aber alles zusammen brachte eine schöne Summe ein.

Das Schiffsleben ging seinen gewohnten Gang. Ein Schiff hatten wir noch nicht getroffen, bis in einer dunklen Nacht der Ausguck auf der Rah ruft: „Ein Schiff genau voraus“. Nun schauen wir alle, sehen aber keine Lichter. Glücklicherweise bekam der Wachoffizier es mit seinem Nachtsichtgerät in Sicht und befahl sofort: „Steuerbord, Ruder!“ Und gerade rechtzeitig, denn in Steinwurfweite ging ein tief beladenes, voll getakeltes Segelschiff vorbei. Das war also knapp. Wir waren wütend auf diesen Kapitän, dass er ohne Lichter fuhr, und dank unseres Ausgucks, der scharf aufgepasst hatte, entkamen wir einer großen Gefahr.

Er erhielt auch ein Lob für sein Pflichtbewusstsein, und für den anderen war es gleich eine Warnung, wie viel Verantwortung ein solcher Ausguck hat. Es ist jedoch ein Rätsel, dass man sich auf einer so großen Wasserfläche am gleichen Ort trifft, obwohl wir doch nicht einmal auf der festen Fahrtroute fuhren. Die folgenden Tage war das Wetter trüb mit Regenschauern, bis es stark zu regnen begann. Das war nach unserem Geschmack, und wir konnten wieder eine ordentliche Menge Waschwasser sammeln.

Am Sonntagnachmittag rief der Ausguck Land in Sicht. Ganz weit entfernt sahen wir einen Felsen aus dem Meer ragen, und später erfuhren wir, dass es St. Helena war. Nun, ein Verbannungsort war es wohl. Grau und düster erhob es sich aus dem Ozean und war von einem Regennebel umgeben. Brr, nein, dort wollte keiner von uns wohnen.

Nachdem wir St. Helena passiert hatten, wurde es von Tag zu Tag wärmer und der Wind begann nachzulassen. Es war, als würden wir wieder nach Indien zurückkehren. Unter der Takelage hatten wir überhaupt keinen Wind mehr, die Segel wurden eingeholt, und es war die alte Kaffeemühle, die wieder arbeiten musste, aber wir kamen trotzdem voran, und das war das Wichtigste. Es war, als rief uns diese alte Maschine zu: Ich kann nicht schneller, ich kann nicht schneller, aber zum Glück blieb sie ganz. Denn es war schon vorgekommen, dass sie ihre Zähne verloren hatte, wegen Altersschwäche. Das Volk sagte dann auch: Er hat wieder Zahnschmerzen, und die Offiziere neckten den Doktor, dass er kein Mittel dagegen wusste.

Wir setzten nun Kurs auf die Kapverdischen Inseln, denn wenn wir keinen Wind bekämen, könnten wir dort wenigstens wieder Steinkohle bekommen. Aber zum Glück war das nicht nötig, nach ein paar Tagen kam Wind. Nun konnten die Längssegel wieder gesetzt werden, sofort kam mehr Fahrt in das Schiff, und die Gesichter hellten sich auf. Glücklicherweise ging der Wind jetzt auch weiter weg, und die Rahsegel wurden ebenfalls gesetzt, sogar die Beisegel wurden hinzugefügt, der Schornstein wurde wieder heruntergeklappt, und die Mannschaft wurde wieder fröhlich. Vorbei an den Kapverdischen Inseln bekamen wir wieder mehr Schiffe in Sicht. Dann wurde auf diesen Schiffen die Nationalflagge gehisst, und sie salutierten unserem Schiff, und wir erwiderten den Gruß.

Auch trafen wir auf einen ganz großen vollgetakelten Dreimaster, ein prächtiges großes Schiff, und als die Flagge gehisst wurde, war es Rot-Weiß-Blau, ein Hurra ging an Bord los, das war das erste holländische Schiff, das wir trafen. Wie gut tut es, die eigene schöne Flagge eines großen schönen Schiffes wehen zu sehen nach so langer Zeit auf See gewesen zu sein. Nun, das war ein Zeichen hin und her, denn wir wussten nichts, wir wussten nicht, ob Krieg oder Frieden in unserem Land herrschte, woher es kam und wohin es ging, usw. usw.

Die Reise verlief weiterhin günstig, als wir den Ärmelkanal erreichten, wurden die Batterien in Ordnung gebracht und Alarm geschlagen. Jeder eilte zu seinem Posten. Mehrmals wurde geübt, wie es auf einem Kriegsschiff gehört, und dann ging es in den Kanal.

Was für Schiffe in diesem Kanal, alle kreuz und quer durcheinander und alle möglichen Arten. Nun, da muss man aufpassen, nachts tausende Lichter von all den Seefahrern. Zur Linken die Kreidefelsen mit den Leuchttürmen und rechts die französische Küste.

Morgens um 5 Uhr bei Dover bekamen wir den holländischen Lotsen an Bord, und es gab auch Briefe. Das war eine Freude für viele.

Nun geht es in die Nordsee, und das Wetter ist trüb, etwas Nieselregen, aber nach 12 Uhr kommt die Sonne durch. Gegen Abend kommen die holländischen Dünen in Sicht, und da wir doch nicht mehr in Nieuwediep einlaufen können, reffen wir die Segel und bleiben auf offener See. Am nächsten Morgen ist schönes Wetter und ein angenehmer Wind, und alle Segel werden gesetzt.

Dann kommt die holländische Küste wieder in Sicht, die weißen Dünen glänzen im Sonnenlicht. Auf den Leuchttürmen wehen die Flaggen, dort sind die Pettemer Seedeiche. Ja, jetzt sehen wir auch die Mühlen, was für ein schöner Anblick. Nun kommt Lange Jaap in Sicht, und wir segeln das Schulpengat entlang, dicht unter der Küste.

Die Menschen am Ufer sehen wir schon winken. Was muss das vom Land aus ein schöner Anblick sein. So ein großes Schiff mit all den vollen Segeln. Nun kommen wir vor Anker in der Reede von Nieuwediep.

Dann ertönen die Kommandos:

Bereit zum Steuerbordanker.

Jeder bei seinem Mast, bereit, die Segel festzumachen,

Kanoniere an die Kanonen.

Dann Backbord das Ruder.

Enter auf, Segel festmachen.

Anker fallen lassen.

Steuerbord Feuer.

Backbord Feuer.

Und donnernd rollen die Kanonenschüsse über die Reede zur Begrüßung unseres lieben Vaterlandes. Und da sind wir im Vaterland zurück, nach vier bis fünf Jahren, in denen wir über die Weltmeere gezogen sind.

—

Wenn ich nicht am Steuer stand, war mein Platz im großen Marsch, da ich Marschgast war. Wie viele Stunden habe ich dort verbracht, auf dieser langen großen Reise.

Dann dachte ich, ob es wohl jemanden gibt, der sich so schnell in Gedanken versetzen kann wie ein Mensch.

Dann dachte ich an meine Kindheit, als ich zum ersten Mal von Ameland nach Amsterdam fuhr und wir bei Enkhuizen Sturm bekamen, wodurch wir Mast, Segel und Ruder verloren und hilflos trieben, und ich mich noch an eine große Seemannskiste gebunden sah.

Dann, als ich als Junge von 14 Jahren auf der Nordsee fuhr und wir in einer dunklen Nacht von einem englischen Kohlenboot gerammt wurden, sodass unser Schiff direkt sank und der Schiffer und ich gerettet wurden, aber zwei Mann ertranken.

Dann sehe ich mich wieder in Colombo, einst ein holländischer Besitz, und wie ich nachts in einem Hindu-Kampong umherirrte.

Dann fahre ich wieder an der schönen Insel White vorbei.

Danach wieder in Mosambik, wo ich bei der Vollstreckung des Todesurteils an zwei Menschen zusah.

Dann bin ich wieder in Lorenz Marques (Hafenstadt Lourenço Marques im portugiesischen Ostafrika).

Dann in Pretoria bei der Eröffnung der Südostafrikanischen Eisenbahn, wo ich die großen Helden von Transvaal vor mir sehe wie Paul Kruger, Christiaan de Wet, Joaber (General Piet Joubert), die Ia Rei und viele mehr.

Dann fahre ich wieder durch die Magellanstraße mit ihren unwirtlichen Felsen und Klippen.

Dann die Straße Bab el Mandeb bei schlechtem Wetter, wo das Meer durch das Phosphoreszieren einem großen Feuerwerk gleicht, sodass allerlei Farben entstehen und die Schifffahrt sehr gefährlich machen.

Dann sehe ich die Insel Formosa vor mir und denke an die Bürokratie, die damals in Batavia schon herrschte, und wie wir diesen schönen Besitz verloren und unter den Einwohnern und Truppen ein Blutbad angerichtet wurde, so grausam und mitleidlos.

Dann China und Japan mit der Straße Simanneski.

Danach Mauritius mit seinem großartigen feuerspeienden Berg, den man, wenn er arbeitet, aus kolossaler Entfernung sehen kann.

Dann Plymouth mit seinem großen natürlichen Kriegshafen.

Grimsby mit seinen vielen Bars unter der Erde, wo ich die verderblichsten Typen von Menschen durch Alkoholkonsum antraf.

Gibraltar, das mich an Heemskerk erinnerte und den stolzen Spanier demütigte.

Genua, welcher Ort abends an riesige Weihnachtsbäume erinnert und wo man frühmorgens die Angelusglocken mit ihren feinen, reinen Tönen hört.

Die Küsten Italiens, wo ich hoch gegen die schwarzen Felsen stehen sah: „Van Houtens Cacao ist der beste“.

Die Straße von Messina, so sehr durch das Erdbeben betroffen und wo viele Menschen ihr Leben ließen.

Malta, der großartige Kriegshafen, so geschützt durch die hohen Felsen.

Dann bin ich wieder mit meinen Gedanken bei Atjeh, Lombok, Bali, Neuguinea und Ambon, wo ich zum ersten Mal ein Erdbeben miterlebte.

Dann sehe ich vor mir die griechische Inselgruppe während des Türkisch-Griechischen Krieges, Inseln sehe ich vor mir so eigenartig geformt, dass es mich nicht wundert, dass darüber so viele Legenden geschrieben wurden.

Dann Smyrna, Beirut und Jaffa und Joppe, so bekannt aus der biblischen Geschichte.

Dann schweift mein Blick über Ägypten mit seiner Vergangenheit von Tausenden von Jahren. Wo die Wissenschaften bereits sehr weit fortgeschritten waren: Chemie, Astronomie, Mathematik und Schmiedekunst edler Metalle. Aber mit ihrer niedrig stehenden animistischen Religion.

Dem gegenüber die israelitischen Volksstämme, noch echte Stämme, aber mit ihren sittlichen Gesetzen. Aus diesem Volk gingen Männer hervor, die inspiriert von ihrem Gott Vorhersagen für Tausende von Jahren machten und deren Namen niemals vergessen werden.

Dann, oben im Mast sitzend und über mir der klare Sternenhimmel der südlichen Hemisphäre, dachte ich an jenes alte Buch, wo am Anfang steht: Gott schuf Himmel und Erde. Wie klein und unbedeutend fühlte ich mich da. Euklid, der große Mathematiker, der 300 Jahre vor Christus lebte, sagte es schon damals:

Die Erde ist ein winziger Punkt im Universum.

Wollen wir die Entfernungen der verschiedenen Sterne in Zahlen umwandeln, können wir die Einheit Kilometer nicht verwenden, sondern müssen mit der Geschwindigkeit arbeiten, die das Licht in einem Jahr zurücklegt, und das sind 31.536.000.000.000 km.

Aber diese Einheit ist auch wieder zu klein, und jetzt benutzt der Astronom die Parsec, das sind 3 1/4 Lichtjahre. Canopus, der zweithellste Stern im Sternbild Orion, steht 20.000 Lichtjahre von uns entfernt. Die hellen Milchstraßenwolken, die wir als weißen Streifen am Himmel sehen, stehen 6500 Lichtjahre entfernt.

Herkules 37.000 Lichtjahre.

Jagdhunde 45.000 Lichtjahre.

Die große Kap-Wolke steht 110.000 Lichtjahre von uns entfernt.

Sirius, der hellste Stern im Sternbild Orion, steht 560.000 Lichtjahre von uns entfernt und gibt 31-mal so viel Licht wie die Sonne.

Und all diese Sterne und Sternbilder haben ihre festen Bahnen und jeweils ihre Bewegung um ihre gedachte Achse. Und das alles zusammen bewegt sich wieder in eine bestimmte Richtung, nämlich im Universum zu einem Ort, der Apix heißt, das ist 60 Grad vom Polarstern entfernt.

Von vielen dieser Sterne kennt man den Gehalt durch die Verwendung des Spektroskops. Aber eines ist sicher und nicht zu leugnen: Überall findet man die großen leitenden Gedanken des Allmächtigen, der dies alles schuf und lenkt und zugleich den Beweis, dass Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit ist und dass es nicht nur im Großen zu sehen ist, sondern auch im Kleinen, was für das bloße menschliche Auge nicht sichtbar ist.

Lasst uns nun einmal das Mikroskop nehmen und legen darunter die erste Zelle des menschlichen Lebens. So sehen wir nichts, aber wenn wir diese nun auf 1000-fache Vergrößerung einstellen, sehen wir einen kleinen Punkt, der sich schnell und lebhaft bewegt, aber nun denken wir weiter. In diesem Punkt liegen die Erbsünden von Menschen, die schon 100 Jahre tot sind, also böse Neigungen, die aus ihrer geistigen Schlechtigkeit hervorgegangen sind. Aber jetzt denken wir wieder weiter oder besser gesagt zurück zum ersten Menschen, der Mensch konnte nicht schlecht sein, erstens nicht, weil er nach Gottes Bild geschaffen wurde, und zweitens natürlich nicht, weil er keine Vorfahren hatte.

Dann denke ich auch gleich wieder an jene, die von Jesus sagen, dieser war ein Mensch, vollkommen und ohne Sünde, und doch nicht an die Empfängnis durch den Heiligen Geist glauben wollen. Das widerspricht sich doch so sehr, wie es nur möglich ist. Lassen wir uns noch einmal singen von jenem schönen Vers aus Psalm 19, Vers 1:

„Der weite Himmel erzählt mit frohem Mund

Gottes Ehre und Herrlichkeit, die klare Luft und das Himmelszelt

verkünden sein Werk und preisen seinen Rat.

So kann uns Tag für Tag zum Ruhm von Gottes Macht

seine Wunder erzählen, so weiß uns Nacht für Nacht

seine unermessliche Macht und Weisheit zu verkünden.“

Tagebuch Jacobus Roskam Teil II

Die Fläche von Atjeh ist 1,6-mal so groß wie die von unseren Niederlanden, nämlich 58.000 km². Der Kern des Landes besteht aus wüsten, dicht bewachsenen und wenig bebauten Gebirgen. Gewaltige Ketten des Barisun (?) Gebirges, wo die Gajo’s (?) und Albissers (?) wohnen, erstrecken sich von Norden bis Süden. Darum herum erstrecken sich teilweise Ebenen, wo die Atjeher wohnen. Der größte Teil des Landes stammt aus dem alten tertiären Zeitalter und hier kommen die so wichtigen Erdölquellen vor. Viele Buchten gibt es nicht, aber die, die da sind, können die größten Flotten der Welt aufnehmen. Also ein Land, das genügend Vorteile besitzt, um die Gier anderer Mächte zu wecken.

November, Dezember und Januar sind die Regenmonate und der Mai ist der Sturmonat auf See.

Die Geschichte von Atjeh reicht ungefähr bis 500 n. Chr. zurück. Die Religion war der Buddhismus, der später vom Mohammedanismus (Islam) verdrängt wurde. Ursprünglich stammt dieses Volk aus Englisch-Indien, hat sich später mit der malaiischen Rasse vermischt und weiter mit ihren Sklaven, den Nidesers (?). Daraus entstand ein Volksstamm, dunkel von der Farbe, schlank im Körperbau, die Augen zeigen viel Weiß, wodurch sie etwas wild aussehen, und sie haben einen klaren Verstand, stolz auf ihre Unabhängigkeit, die sie niemals vergessen haben, die sie teilweise verloren haben. Und wenn die östlichen Völker einmal von ihrer Macht überzeugt sein werden, werden die Atjeher nicht in den hintersten Reihen stehen. Die Kleidung ist für Mann und Frau die weite Atjeh-Hose mit Kabau (?), Lendenschurz und die Frauen tragen außerdem noch ein Schal (?).

Der erste Kontakt, den die Holländer mit den Atjehern hatten, war 1549 (?) unter Corn. Houtman?, der die Portugiesen verdrängte. Ja, es kam so weit, dass eine Atjeh-Gesandtschaft zu Prinz Maurits ging, aber zu erzählen hatten wir nichts. Bis 1824, als wir Malakka an die Engländer abtraten und dafür alle Inseln in unserem Besitz kamen.

Aber durch die Reichtümer, die von Atjeh-Häuplingen zur Schau gestellt wurden, kamen wieder andere Piraten an die Küste, und als Atjeh Freundschaft bei anderen Nationen suchte, mussten wir sorgfältig aufpassen, dass wir es nicht wieder verlieren würden. Aber als die Atjeher die Frechheit hatten, mit ihrer Flotte Deli zu bedrohen, und andere Länder uns aufforderten, ein Ende zu machen mit den Seeräubereien und Menschenraub und Sklaverei der Atjeher (ob es wahr ist, ist nie bewiesen worden), wurde im Jahr 1873 Atjeh formell der Krieg erklärt. Und dieser Krieg hat unserem Land Schätze von Geld gekostet und unzählige Menschen haben dort ihr Leben gelassen, und die Zahl derer, die später an den dort erlittenen Entbehrungen zugrunde gingen, ist legendär. Ja, darüber könnten Bücher geschrieben werden, und vom vielen Leid, das dort gelitten wurde, ist in Holland nicht viel bekannt geworden, sonst hätte man dort keine Soldaten mehr bekommen, aber doch wurde so viel bekannt, dass Atjeh unserem Land einen sehr schlechten Ruf einbrachte, und die, die dorthin gingen, wurden als Abschaum der Gesellschaft betrachtet. Und doch war das eine große Lüge, denn auf militärischem Gebiet haben unsere Männer Leistungen gezeigt, auf die Holland heute noch stolz ist, dort waren Männer von Mut und Opferbereitschaft.

Aber jene, die in ihrem Zimmer mit einer ganzen Flasche auf dem Tisch saßen, schimpften heftig auf den betrunkenen Kolonialoffizier. Warum trank dieser Mann? Erstens hieß der Rat: Willst du nicht an Cholera sterben, trink! Zweitens gab es in der Kantine nur Alkohol, der vom Gouverneur geliefert wurde, und von dem kleinen Taschengeld, das die Soldaten verdienten, kam natürlich wieder Geld in die Staatskasse, und drittens war die Losung: Heute oder morgen sterben wir doch (denn geistige Nahrung bekamen sie nicht), und wenn sie dann wieder in die Heimat kamen, wer wollte sie haben mit ihrem halb abgenutzten Körper, also war das einzige, sich wieder anzumelden. Dann gingen sie mit einer kleinen Pension nach Hause, die sie zwang, in den unteren Schichten der Bevölkerung zu verkehren.

Und nun werde ich Ihnen eine der Episoden von den vielen, die ich dort mitgemacht habe, erzählen, und zwar die Expedition von Polce (?) 1890-91.

Es war im Jahr 1891, als ich an Bord der Prins Hendrik der Nederlanden in Edie auf Atjeh lag. Von verschiedenen Seiten hatten wir Gerüchte vernommen, dass die Atjeher unruhig wurden und viel Volksbewegung herrschte. Wir lagen dort etwa 6 Monate und gingen jede Woche an Land, um zu üben und das gesamte Gelände zu erkunden und zugleich zur Machtdemonstration. Nach und nach merkten wir an der Stimmung, dass es wahr war und der Feind etwas im Schilde führte.

Der Kapitän der Benting begann auch vorsichtiger zu werden und ließ hart arbeiten, um das Gelände rund um die Benting so sauber und kahl wie möglich zu halten, damit er so weit wie möglich sehen konnte, da der Feind sich nicht zu dicht an die Benting eingraben sollte.

Benterving (?) Benting Die Besatzung der Bentingen war 100 Mann stark, alles inklusive, also zu wenig, um nach draußen zu gehen.

Noch unerwartet erhielten wir das Signal von der Benting, dass sie völlig eingeschlossen war. Wir hatten nicht gedacht, dass der Feind schon so stark war, dass er das wagen würde. Aber nun wurde es höchste Zeit, dass auch wir uns regten. Das Erste war, Verstärkung anzufordern.

Dieses Signal ging von Schiff zu Schiff entlang der gesamten Küste und von dort per Kabel nach Batavia, wo sofort 3 Bataillone plus 2 Batterien, jeweils mit 6 Geschützen, ausgeschickt wurden. Mit dem Benting-Kommandanten wurde vereinbart, dass wir sofort eingreifen würden, wenn er es zu eng bekommen sollte.

Aber wir begannen sofort, den Feind mit unserem Schiffsartillerie zu bearbeiten, das konnten wir wohl über die Benting und in die Flanken tun, aber natürlich nicht auf der Meerseite der Benting. Der Kommandant ließ auch alle verfügbaren Schiffe, die aus dem Blockadering gemeldet werden konnten, vor Ort kommen, so lagen wir bald mit 9 Schiffen, einem großen und 8 kleineren, die zusammen schnell etwa 500 Mann an Land setzen konnten und zudem mit ihren Batterien den Feind auf Distanz halten konnten.

Jeden Tag feuerten wir, immer auf Anweisung des Kapitäns der Benting, so konnte er den Feind von sich fernhalten. Nach acht Tagen kamen die Boote in Sicht und nachmittags ließen sie den Anker fallen und es wurde an Bord ein Kriegsrat abgehalten. Das Ganze stand unter dem Befehl von General Tortu… (?).

So wurde beschlossen, dass die Matrosen unseres Schiffes nachts um zwei Uhr an Land gehen sollten und ganz still das hohe Gras aufsuchen und dort in Hinterhalt gehen sollten, um, falls nötig, den Feind auf Distanz zu halten, damit die Landstreitkräfte bei Tagesanbruch landen könnten. Die Matrosen der anderen Schiffe sollten die Truppen an Land bringen, während die Artillerie verschiedene Punkte unter Feuer nehmen sollte, damit der Feind keine Verstärkung zum Landungsplatz schicken konnte.

Nun etwas, das mich selbst betrifft.

Ich hatte am Vortag die Dummheit begangen, eine große Wasserratte mit meinen Händen zu fangen, und diese Schmiere hatte mich in die Maus meiner linken Hand gebissen. Sie hing an meiner Hand und ließ nicht los, was ich auch tat, und in meiner Wut biss ich mit meinen Zähnen ihren Kopf in Stücke, bis sie tot war.

Alle, die dabei standen, schauderten, aber ich in meiner Unwissenheit, welchem Risiko ich ausgesetzt war, spülte meine Hand in einem Bottich mit Meerwasser ab und wäre einfach weitergegangen, wenn der Schiffer mich nicht zum Arzt mitgenommen hätte. Der Arzt schüttelte besorgt den Kopf, als der Schiffer ihm erzählte, was passiert war. Nun, er nahm meine Hand und begann sie mit glühendem Eisen auszubrennen, das juckte zwar, aber ich dachte noch, was für ein Unsinn, und drückte vor das Loch. Jede Minute musste ich meine Hand zeigen und meine Temperatur wurde gemessen. Aber ich bekam Angst, dass ich nicht mehr mit an Land gehen dürfte, und nervte den Arzt ständig. Er sagte, ich könne kein Gewehr halten. Ich sagte, gib mir lieber Säbel und Klingen- und einen Revolver, dann komme ich schon zurecht.

Endlich erlaubte er es, und zwar weil er selbst auch mit an Land gehen würde und dann ein Auge auf mich haben konnte. So war ich nachts auch dabei. Um 2 Uhr nachts schifften wir uns ein und wurden mit dem Dampferboot an Land geschleppt, beziehungsweise bis an die Brandung, dort paddelten wir hindurch, bis die Boote auf Grund liefen, stiegen dann aus und suchten das Ufer und das dichte Gras auf.

Das ging alles ganz still, ohne ein Wort und ohne Kommando. Dort blieben wir regungslos sitzen, was weniger angenehm war, nicht bewegen, nicht sprechen und nicht rauchen.

Als es zu dämmern begann, gingen wir vorwärts bis zur Ebene, sorgten aber dafür, nicht gesehen zu werden. Der Feind hatte uns nicht bemerkt, aber von dem Beobachtungsposten der Benting waren wir gesehen worden, und wir konnten selbst den Mast sehen. Da kommt eine Ordonnanz und erzählt, dass eine Kompanie Kolonialtruppen auf unserer linken Flanke gelandet sei und wir uns bereit halten müssten, um beim ersten Schuss die Ebene zu betreten und mit Bajonett den Feind zu vertreiben, der sich dort eingegraben hatte.

Dann wird die holländische Flagge an der Benting hochgezogen und im selben Augenblick beginnen alle Kriegsschiffe zu feuern. Die Kanonenschüsse donnern mit tausendfachen Echos von den Bergen und Hügeln zurück, der Feind hat uns auch bemerkt und beginnt zu feuern. Dann werden Salven von uns auf ihn abgegeben und es geht vorwärts, alles niederschießend und niederstreckend in Richtung der Benting, und als wir dort ankommen, werden wir mit Jubelrufen begrüßt, denn es waren für die Besatzung schwere Tage gewesen, von Wachen und Anstrengung.

Das Tor geht auf und 2 (1?) Sektionen gehen hinein und der Rest bleibt vor dem Tor liegen, währenddessen sind die Truppen an Land gebracht worden, und der Feind wurde aus der Tiefebene vertrieben, ohne dass wir Verluste hatten. Der ganze Tag wurde nun weiter genutzt, um Gelände zu erkunden und alles von den Schiffen zu holen, was nötig war.

Die 2 Batterien Gebirgsartillerie mit Munition und 40 Kaffelaristen mit ihren Pferden usw. usf.

Am nächsten Morgen sollte es ernst werden, da der Feind auch nicht untätig geblieben war und alle Hügel stark besetzt hatte und überall Schützengräben und Wolfsgruben angelegt waren. Unsere Landungsdivision bekam den Auftrag, da sie sich am besten mit dem Gelände auskannte, frühmorgens aufzubrechen, zu den befreundeten Kampongs (so behaupteten die Führer), durch diese hindurch zum Fluss zu marschieren und dort Stellung zu beziehen, damit der Feind dort nicht fliehen konnte und auch keine Verstärkung bekommen würde. Um halb sechs marschierten wir los, es fiel kein Schuss und wir dachten, wie die Strauße: Wir sehen sie nicht, also sehen sie uns auch nicht. Beim Kampong angekommen, bekam die 1. Sektion den Auftrag, hineinzugehen und die Lage zu erkunden, während die anderen drei Positionen vor dem Kampong einnahmen.

Wir gingen mit der 1. Sektion ins Dorf und am ersten Haus hing schon ein weißes Tuch, der Führer sagte, siehst du, diese Menschen sind nicht böswillig. Aber es gab einen alten Matrosen, der der Sache nicht traute, der war schon öfter mit diesem Wasser zum Arzt gegangen und der hielt den Führer ständig im Auge und warnte uns, seid auf der Hut, denn wir laufen in eine Falle, und tatsächlich, nach zehn Minuten Marsch fiel ein Schuss, dann noch einer und dann pfiffen uns die Kugeln links und rechts um die Ohren, und der Führer wollte die Verwirrung nutzen, um ihn zu erledigen, aber der Matrose schoss ihn sofort nieder mit den Worten: Schmiere, ich gehe mit dir, dann gehen wir beide zusammen zum Teufel.

Wir waren eingeschlossen und bekamen Feuer von allen Seiten. Wir hatten noch einen jungen Offizier bei uns, der solche Scherze noch nie erlebt hatte und etwas verlegen dastand. Innerhalb kurzer Zeit hatten wir 1 Toten, 2 Schwerverletzte und 6 Leichtverletzte, und das bei 30 Mann. Wieder war es der alte Matrose, der Rat wusste, der sagte, wir müssen zurück. Den Toten unter Blättern verbergen, die Schwerverletzten tragen und dann in Karreeform, nicht zu dicht beieinander, durchbrechen und Wunder über Wunder, es gelang. Und nun werden Sie sich fragen, wie fühltest du dich dort? Meine Kameraden haben später herzlich darüber gelacht. Ich zog mir nichts daraus und ging hinter den Truppen her, als Zuschauer, der sich die Sache ansehen wollte, und als wir zurückgingen, hatten sie mich plötzlich verloren, denn ich war mal in so einem Atjeh-Haus gewesen, um zu sehen, ob es dort etwas Besonderes zu sehen gab. Als ich wieder bei der Truppe war und sagte, dass ich die Sache gut angesehen hatte, brach die ganze Truppe in Gelächter aus, und der Arzt sagte, nun bleibst du immer bei mir, sonst machst du noch verrücktere Streiche. Aber ich bat doch, wieder mit in den Kampong zu gehen, da die erste Sektion nicht mehr gehen wollte, was erlaubt wurde, da der Kapitän der Landstreitkräfte mit 2 Sektionen Kolonialtruppen und Genie-Truppen ein gutes Wort für mich einlegte, damit ich berichten konnte, wie weit wir gekommen waren und wo wir das schlimmste Feuer gehabt hatten.

Wir gingen wieder hinein und es fiel kein Schuss. Der Kapitän sagt, sie sind sehr still, ich sage ja, mein Herr, die haben sie gerade auch erwischt, bis dort an die Ecke. Nun sagt er, wir werden es mal untersuchen, gibt ein paar Kommandos und plötzlich geben die Kolonialtruppen ein rasend schnelles Feuer in die Richtung, wo wir am meisten Feuer bekommen hatten. Der Kapitän sagt, da gehen sie weg, sie müssen nichts mehr haben, und jetzt Marsch zum Fluss.

Als wir um 9 Uhr am Fluss ankamen, begann die Artillerie zu feuern, das fand ich nicht lustig, diese Geschosse flogen über uns hinweg und explodierten nicht weit von uns entfernt an der ersten Stellung des Feindes, und als sie damit aufhörten zu schießen, mussten wir dagegen vorgehen. Nun, viel zu tun gab es nicht, und alles war zerstört und kein Mensch zu finden.

So ging es den ganzen Hügelkamm entlang, bis wir am Nachmittag vor der Hauptstellung des Feindes angekommen waren. Ein sehr hoher Hügel, auf der linken Seite dicht bewachsen, vorne sanft abfallend, aber keinen Schutz bietend, und auf der rechten Seite sehr steil und bewachsen, mit einem tiefen Tal, und an diesem Punkt wurde uns der Platz zugewiesen, um den Feind dort aufzuhalten, falls er von dieser Seite fliehen wollte.

Auf der linken Flanke lag ein Bataillon Ambonesen, und vorne zwei andere Bataillone. Dann wurde zum Angriff geblasen und die Truppen begannen den Hügel zu erklimmen, aber auf halbem Weg mussten sie zurück, die Verluste wurden zu groß und sie dienten gewissermaßen als Zielscheibe für die Atjeher.

Der Kapitän, der bei uns war, drängte darauf, mitmachen zu dürfen, und als die Truppen zurück mussten und die Atjeher zu schreien begannen, war er genau das Ziel (wir hätten an ihrer Stelle genauso gehandelt). Er sagt zu uns: Matrosen, könnt ihr klettern? Wir werden es versuchen, Kapitän. Glaubst du, du schaffst es, diesen Hügel zu erklimmen? Ich denke schon, Kapitän, aber nicht so schnell wie über den Waterlooplein (Zentraler Platz in Amsterdam), aber das ist nichts, Kapitän, wenn wir nicht weiterkommen, rollen wir einfach wieder zurück. Er musste auch lachen. Dann ruft er einen Ordonnanzsoldaten und schickt ihn zum Generalstab mit der Bitte, ob er es mit den Matrosen versuchen darf (das ist ein schöner Anblick, so einen Kaffelarist über das Feld fliegen zu sehen).

Nach fünf Minuten ist dieser zurück und bringt eine Nachricht. Der Kapitän sagt: Jungs, wir werden es versuchen, denkt daran, so leise wie möglich zu sein, wenn ihr oben seid, dürft ihr so laut schreien, wie ihr wollt, sagt er lachend dazu.

Während wir nach oben gehen, setzen sich die Truppen wieder in Bewegung, es ist ein Scheinangriff, um die Aufmerksamkeit von unserem kleinen Trupp abzulenken. Ja, und es gelingt, sie haben uns nicht bemerkt und sind ganz nah an der Sperre, einige kriechen durch die Bambushecke und beginnen auf den Feind zu schießen und dann mit dem Bajonett, und unten im Tal beim Generalstab spielt die Musik das Wilhelmus, das gibt einem ein so seltsames Gefühl.

Was oben geschah, kann der Generalstab nicht sehen, denn die Gefechte fanden in Mulden und Schützengräben statt, so lange, bis kein Leben mehr darin war, aber als die Dreifarbige Fahne an einem langen Stock hoch oben auf dem Hügel wehte, riefen unten alle Hurra.

Bei der Erstürmung hatte sich noch eine lustige Szene abgespielt. Ein Junge hatte in seiner Eile, auch in die Stellung zu kommen, einen anderen, der schon fast durch ein Loch in der Hecke war, mit der Spitze seines Bajonetts in den Rücken gestochen, und die beiden bekamen Streit und rollten klatschend den Hang hinunter. Der Kapitän schüttelte den Kopf und sagte: Was sind das doch für seltsame Kerle.

Aber unten hatten die Offiziere des Generalstabs mit ihren Ferngläsern auch etwas davon gesehen und gedacht, dass es zwei Verwundete waren, die den Hang hinunterrollten, und als später berichtet wurde, dass wir keine Verluste und Verwundete hatten, verstanden sie es nicht, aber es kam sofort heraus. Der General wollte mehr darüber wissen und dann mussten die Kämpfer vor ihm erscheinen.

Ich sehe diese Truppe noch vor mir.

Alle Offiziere schauen streng, und der General zog an seinem schwarzen Knebel und sagt: Was habt ihr da oben angestellt? Aber Janmaat, auch nicht schüchtern, sagt: Ja, sehen Sie Herr (wir nennen alle Offiziere ‚Herr‘). Ich war oben und hatte ein schönes Loch gefunden, um durchzukommen, aber als ich fast durch war, konnte ich die ganze Truppe dort drinnen sehen. Da stand so ein großer Kerl und hatte ein Fernglas vor der Nase, da legte ich meinen Spieß auf seinen Kopf, pats, da machte der Kerl einen Sprung hin und her wie ein kopfloses Huhn, da musste ich lachen, aber gleichzeitig stieß der Dummkopf sein Bajonett in meinen Hintern, und das konnte ich nicht so einfach hinnehmen. Alle Offiziere biss auf die Lippen, um nicht loszulachen. Weißt du, sagt der General, dass ihr gegen die Kriegsartikel verstoßen habt?

Aber Janmaat sagt eiskalt: Nie davon gehört, das lernt man bei uns immer im Galopp und konnte doch nicht warten, bis wir an Bord waren, denn wenn einer von uns beiden nicht zurückkommt, geht das doch nicht, Herr. Da konnte der General sich auch nicht mehr halten und jagte sie weg.

Nach einer halben Stunde Ruhe und etwas Essen ging es weiter. Durch prächtige Wälder und Pfefferplantagen, wunderschön, von Zeit zu Zeit fiel noch ein Schuss, aber wirklichen Widerstand hatten wir nicht mehr.

So marschierten wir bis zum Abend und danach ging es entlang einer großen Straße zurück, an beiden Seiten der Straße lagen Dörfer, die von den Pionieren in Brand gesteckt wurden als Strafe für den Feind und zur Erleichterung für uns. Später an Bord hörten wir, dass die Seeleute die ganze Küstenlinie brennen sahen.

So kamen wir nachts um zwei Uhr in der Festung an.

Die Kolonialtruppen fielen überall vor Erschöpfung um, aber unser Volk, nachdem sie Kaffee getrunken hatten, begann Musik zu machen, zu tanzen und Spaß zu haben, bis der Befehl kam, dass wir an Bord gehen mussten, sonst bekam niemand Ruhe in der Festung, und wir zogen zum Strand, wo die Boote warteten, die Waffen und Munition über dem Kopf und dann durch das Wasser zum Boot. An Bord konnten wir uns umziehen und bekamen heißen Kaffee, wir hätten sonst Wein bekommen, aber unsere Offiziere fanden es besser so, da sonst die ganze Mannschaft außer Rand und Band gewesen wäre. Dort suchte jeder eine weiche Planke und wir konnten bis zwölf Uhr mittags schlafen, bis zur Essenszeit.

Am Nachmittag putzten wir die Waffen und reparierten weitere notwendige Dinge und machten alles für den nächsten Tag bereit, da wir jetzt auf der anderen Seite des Flusses den Feind aus seinen Stellungen vertreiben mussten.

So hatten wir gedacht, aber der General dachte anders, er wartete erst acht Tage und ließ noch zwei Batterien Gebirgsgeschütze kommen, und er gab dem Feind Gelegenheit, sich zu sammeln, um so viele Fliegen auf einmal zu schlagen.

Endlich war der Tag gekommen und wir gingen morgens um 7 (?) Uhr an Land. Die Pioniere hatten in der Nacht überall Brücken über den Fluss gebaut.

Die Kriegsschiffe hatten ihre Ziele erhalten, um mit den Kanonen diese Verstärkungen zu bearbeiten, aber die stärksten Punkte konnten sie doch nicht erreichen, die lagen zu weit im Landesinneren. Die Marine sollte das hohe Gelände erkunden und wenn der Generalstab angekommen war, auf einem Umweg zu ihnen gehen, um Deckung zu geben.

Die erste und zweite Sektion von uns marschierte mit Sicherheitsvorkehrungen voraus. Plötzlich wurden wir durch ein gewaltiges Schreien in etwa 20 m Entfernung erschreckt, und da sprangen aus dem Boden etwa 30 Atjeher mit der Klewang in der Faust auf uns zu.

Unser Offizier blieb ganz ruhig und befahl: Rechts Front, Feuer, angreifen. Viele fielen sofort und die anderen wurden mit dem Bajonett bearbeitet, wir hatten einen verwundeten Offizier (eigene Schuld) und den Atroos, der einen Schlag mit einer Klewang über die Hand bekam. Dann ging es weiter zum Generalstab.

Ich war froh, dass wir dort waren, denn ich wollte mal wissen, wie so eine Maschine funktionierte, nicht dass wir dort sicher waren, denn wir standen dort auch unter Feuer.

Oben lag der Feind auf einem hohen Hügel, der von vorne nicht zu erklimmen war.

Die Infanterie lag direkt unter diesem Hügel. Immer wieder kamen Zwangsarbeiter mit Verwundeten in Tragen, diese sahen rot vor Blut, und das macht einen fast verrückt. Nun feuerte der General Schnellfeuer auf den großen Schützengraben, so dass ein Vorhang von Kugeln darüber hing, und danach ließ er das Gebirgsgeschütz, die eine Ladung nach der anderen mit Granatkartätschen in diesen Schützengraben werfen, so dass es nicht lange dauerte und nicht mehr zurückgeschossen wurde.

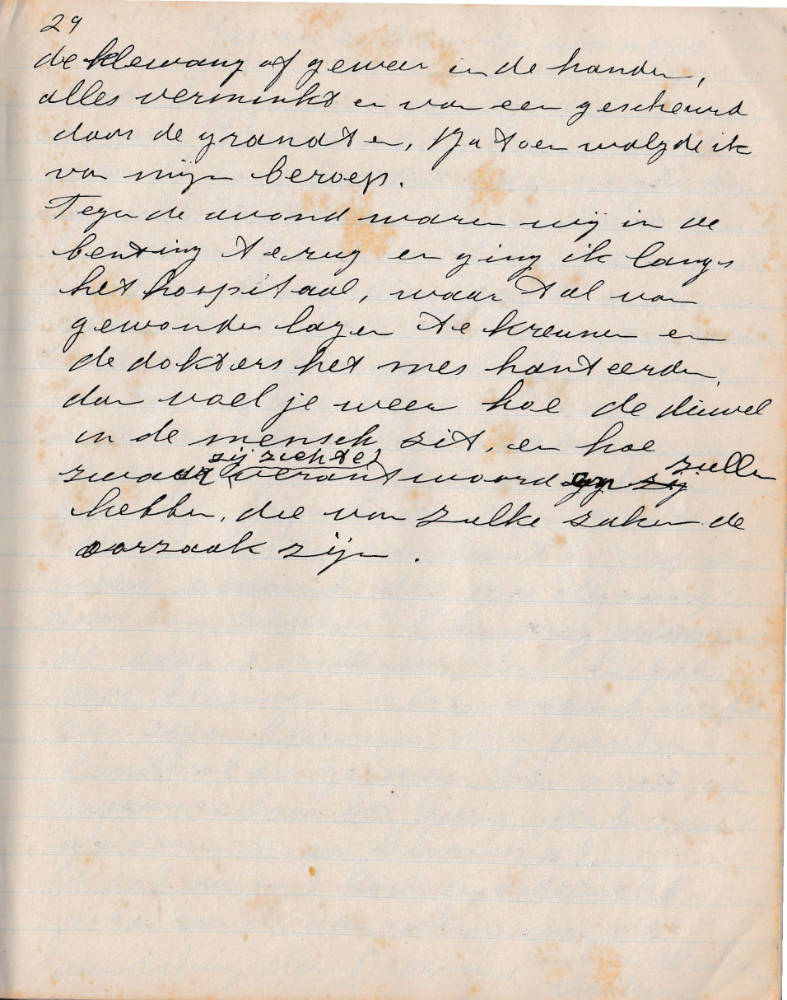

Dann ging die Kaffelarmee auf die Ebene hinaus und trieb alles vor sich her, was dort zu finden war, und dann rückten wir weiter vor. Aber als ich an dem Schützengraben vorbeikam, wo die Hauptstellung des Feindes war, nein, so etwas vergesse ich nie, Frauen und Kinder, Greise und junge Männer mit der Klewang oder dem Gewehr in der Hand, alles verstümmelt und zerrissen durch Granaten. Ja, da ekelte ich mich vor meinem Beruf.

Gegen den Abend waren wir in der Befestigung zurück und ich ging am Krankenhaus vorbei, wo zahlreiche Verwundete stöhnten und die Ärzte das Messer führten, da spürt man wieder, wie der Teufel im Menschen steckt und wie schwer sie sich verantworten müssen, die Ursache solcher Dinge zu sein.

—

Hiermit endet der Bericht meines Großvaters, eine Art Tagebuch, das dreißig Jahre nach den Ereignissen geschrieben wurde. Was mir auffällt, ist, dass sein Bericht hier endet… nachdem er von etwas berichtet hat, das kein Mensch auf der Welt je sehen möchte. Und er selbst war Teil dessen, was dort geschehen war, er war mitverantwortlich.

Ich habe meinen Großvater nie gekannt. Er war schon gestorben, bevor ich geboren wurde. Mein Vater wollte, als ich alt genug war, dass ich dieses Tagebuch auf der Schreibmaschine abtippe, die ich benutzte, um meine eigenen Fantasiegeschichten auszuarbeiten. Schließlich ist es auch ein sehr fesselnder Bericht über das Seemannsleben an Bord der allerletzten Segelschiffe der niederländischen Marine, die bereits mit Dampfantrieb als Backup ausgestattet waren. Aber ich musste nur den ersten Teil abtippen, erinnere ich mich, dass mein Vater sagte. Der andere Teil war nicht so wichtig.

Ich vermute jedoch, dass gerade dieser zweite Teil und vor allem diese letzten Absätze das Allerwichtigste für meinen Großvater waren, um es zu Papier zu bringen und an die Zukunft zu übergeben. Es ist grausam, wenn man sich vorstellt, was Menschen einander antun und worin man selbst verwickelt werden kann.

Bei der Marine anzuheuern war eins.

Befehle auszuführen war zwei.

Deine Kameraden durch dick und dünn zu unterstützen ist drei. Denn einander im Stich zu lassen tut man nicht.

Sein Bericht endet hier… als ob alles, was er zuvor niedergeschrieben hatte, die Vorbereitung war, um dieses Erleben ausdrücken zu können. Er brauchte 30 Jahre, um dies tun zu können. Er konnte es sich nicht verzeihen.

„Eine Freie Wahl – Gibt es die?“ ist der Titel unserer eigene Lebensgeschichte, geschrieben von seinem Enkel. Aber so einfach ist dieses „Freie Wahl“ nicht. Was hätte ich selbst getan, wenn ich in seinen Schuhen gestanden wäre? Versuchen, in einer Zeit der Armut zurechtzukommen, froh, Arbeit zu bekommen. Jung und stark sein und zur Marine gehen, Abenteuer erleben, ein gesichertes Einkommen haben.

Aber dann…

Vielleicht verstehe ich die Soldaten jetzt besser, wenn sie nach Hause kommen und ihren Dienst verlassen nach ihren Dienstjahren und nicht mehr richtig funktionieren können, weil sie PTBS erlitten haben: Posttraumatische Belastungsstörung.

Mit Dank an meinen Großvater Jacobus, der etwas über sich erzählt hat, das die meisten Menschen lieber verschweigen würden.